脱毛後に赤いブツブツができてしまい、なかなか治らず不安に感じていませんか?多くの人が、脱毛後の肌トラブルとして毛嚢炎を経験しています。特に、ヒゲ脱毛やVIO脱毛後は毛嚢炎ができやすく、かゆい、痛いといった症状に悩むことも少なくありません。

「毛嚢炎ってニキビと何が違うの?」「早く治す方法はあるの?」と疑問を感じている方も多いでしょう。毛嚢炎の原因や対処法を知らないと、間違ったケアをしてしまい、症状が悪化することもあります。

本記事では、毛嚢炎の症状や原因、予防方法、そして早く治すための具体的な対策について詳しく解説します。毛嚢炎は適切な対策をすれば予防も可能です。脱毛後の肌トラブルを防ぎ、きれいな肌を手に入れるために、ぜひ最後までチェックしてみてください。

Table of Contents

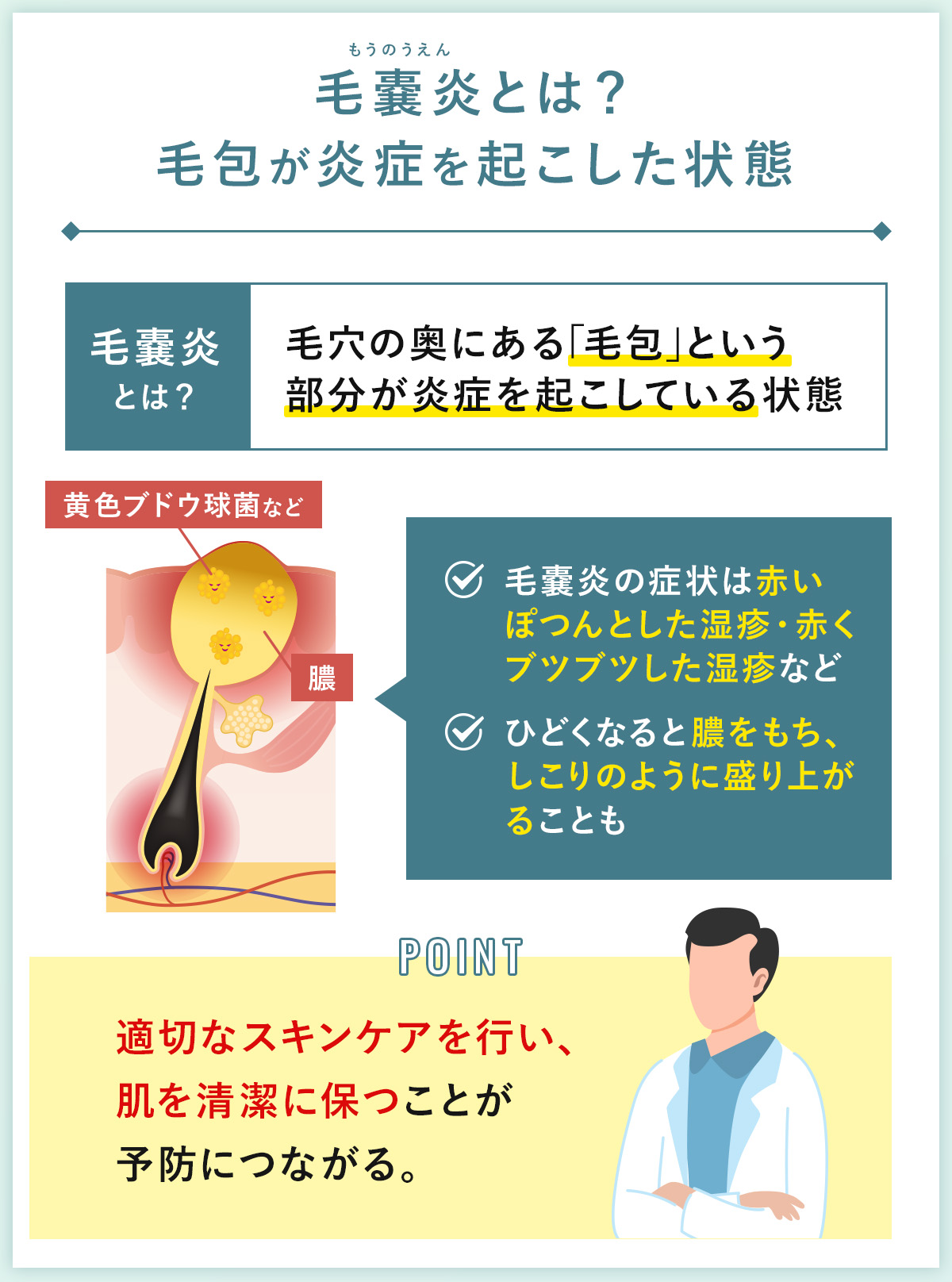

【毛嚢炎とは】毛穴の奥で毛根を包んでいる毛包が炎症を起こした状態

毛嚢炎とは、毛穴の奥にある「毛包」という部分が炎症を起こしている状態です。主に細菌感染が原因で発生し、脱毛後の肌は特に毛嚢炎ができやすくなります。脱毛による肌のダメージやシェービングの刺激などが影響し、赤いブツブツが目立つことが多いです。軽度の毛嚢炎であれば、特に治療をしなくても自然に治ることがほとんどですが、炎症がひどい場合は膿を持ったり、痛みを感じることもあります。

毛嚢炎は見た目がニキビに似ていますが、原因が異なります。ニキビは皮脂の詰まりによって発生しますが、毛嚢炎は細菌が毛穴に入り込むことで発症します。

ここでは、毛嚢炎の症状を詳しく確認していきますね。

毛嚢炎の症状は赤いぽつんとした湿疹・赤くブツブツした湿疹など

毛嚢炎の初期症状として、赤いぽつんとした湿疹やブツブツした湿疹が毛穴の周囲に現れることが多いです。軽度であれば、かゆいと感じる程度で痛みはほとんどありません。特に、ヒゲ脱毛後や陰部、背中、胸などの部位は毛嚢炎ができやすい部分のひとつです。

脱毛後の肌は乾燥しやすく、バリア機能が低下した状態になっています。そのため、細菌が侵入しやすくなり、炎症が起こりやすくなるのが特徴です。適切なスキンケアを行い、肌を清潔に保つことが予防につながります。

ひどくなると膿をもち、しこりのように盛り上がることも

毛嚢炎が悪化すると、赤い湿疹が次第に膿を持つようになり、しこりのように硬くなることがあります。特に、ヒゲ脱毛後やVIO脱毛後のデリケートな部位では、炎症が広がりやすいです。患部が痛いと感じたり、化膿が進むと膿が破れてしまうこともあるため、できるだけ早く対処することが大切です。

この段階では、膿を出すことは避けた方がよいでしょう。無理に膿を出すと炎症が悪化し、治るまでの期間が長くなる可能性があります。ひどい場合は皮膚科を受診し、外用薬や内服薬の処方薬を使用することで、症状を早く治す方法を選ぶのが適切です。

脱毛施術のあと毛嚢炎になった場合に考えられる原因

脱毛後に毛嚢炎が発生する原因はいくつかあります。肌が敏感な状態になっていることが影響し、細菌が侵入しやすくなることが主な要因です。特に、シェービングの刺激や脱毛によるバリア機能の低下が関係していることが多いです。

さらに、睡眠不足やストレスなどの生活習慣も肌の免疫力を低下させ、毛嚢炎のリスクを高めます。ここでは、具体的な原因を詳しく解説しますね。

①脱毛前のシェービングで肌が傷ついた

脱毛施術の前には、シェービングを行うことが一般的です。しかし、カミソリや電動シェーバーを使った際に肌が傷ついてしまうと、その小さな傷口から細菌が侵入しやすくなります。特に、あごやヒゲ脱毛後の部分などはシェービングの頻度が高く、ダメージを受けやすいです。

また、肌が乾燥している状態でシェービングを行うと、さらに摩擦による刺激が強くなります。結果的に、肌のバリア機能が低下し、毛嚢炎が発生しやすくなるのです。

②脱毛施術により肌を守るバリア機能が低下していた

脱毛施術後の肌は、熱や光の影響で一時的にダメージを受けています。そのため、肌を外部の刺激から守るバリア機能が低下し、細菌の侵入を許しやすくなるのです。特に、医療脱毛や光脱毛を受けた直後は、肌がデリケートな状態になっています。

また、肌のバリア機能が低下すると、水分が蒸発しやすくなり、乾燥しやすくなります。乾燥した肌は刺激に弱いため、汗や摩擦などの影響で毛嚢炎が悪化しやすくなるのが特徴です。

③睡眠不足やストレスなどと重なり肌が刺激に弱くなっていた

睡眠不足やストレスは、肌の免疫力を低下させる要因のひとつです。睡眠が不足すると、肌のターンオーバー(新陳代謝)が乱れ、ダメージを受けた肌が修復されにくくなります。結果的に、脱毛後の肌はさらに敏感になり、毛嚢炎が発生しやすくなります。

また、ストレスがたまると自律神経が乱れ、皮脂の分泌が増加することが多いです。特に、あごや背中、胸などは皮脂の分泌が多い部位のため、毛穴が詰まりやすくなり、細菌が繁殖しやすい環境になります。その結果、毛嚢炎のリスクが高まるのです。

脱毛後に毛嚢炎を予防するためには、施術後のケアだけでなく、日頃の生活習慣にも気を配ることが大切です。バランスの良い食事や十分な睡眠をとることで、肌の免疫力を維持し、トラブルを未然に防ぐことができます。

【毛嚢炎になりやすい部位】脇脱毛・VIO脱毛・ヒゲ脱毛後などは特に注意!

毛嚢炎はどの部位にも発生する可能性がありますが、特に脱毛後に発症しやすい部位があります。脇やVIO、ヒゲ脱毛後の肌は刺激を受けやすく、細菌が繁殖しやすい環境になりやすいため、毛嚢炎ができるリスクが高いです。

また、背中や胸も毛嚢炎ができやすい部位のひとつです。汗をかきやすい部位は高温多湿になりやすく、細菌が増殖しやすくなります。

ここでは、毛嚢炎の予防をするためにも、特にリスクの高い部位について詳しく解説していきますね。

服の摩擦やシェービングなど刺激を受けやすい部位

脇やVIO、ヒゲ脱毛後の肌は、服の摩擦やシェービングによるダメージを受けやすい部位です。特に、ヒゲ脱毛後のあご周りはシェービングを繰り返すことが多いため、毛嚢炎ができるリスクが高まります。

また、VIO脱毛後のデリケートゾーンは、下着の摩擦やムレの影響を受けやすく、毛嚢炎が発生しやすい環境です。皮膚が薄く敏感な部位なので、脱毛後はできるだけ締め付けの少ない下着を選び、摩擦を軽減しましょう。

汗や皮脂などが多く高温多湿になりやすい部位

背中や胸、脇は汗や皮脂の分泌が多く、高温多湿になりやすい部位です。高温多湿の環境は細菌が繁殖しやすく、毛嚢炎が発生するリスクを高めます。特に、夏場や運動後は汗をかきやすいため、毛穴に汚れが詰まりやすくなります。

また、ヒゲ脱毛後のあご周りも皮脂の分泌が多い部位のひとつです。毛穴が詰まりやすく、細菌が入り込むことで炎症が起こりやすくなります。脱毛後はこまめに肌を清潔に保ち、余分な皮脂を取り除くことで、毛嚢炎の予防につながります。

脱毛後の毛嚢炎を予防するためにできる4つのこと

ここでは、毛嚢炎を予防するためにできる4つの対策について詳しく解説します。

毛嚢炎は、適切なスキンケアや生活習慣を意識することで予防できます。特に、脱毛後の肌はバリア機能が低下しており、細菌が侵入しやすい状態です。肌を清潔に保つことや、保湿ケアを行うことが毛嚢炎のリスクを減らすポイントになります。

また、生活習慣の乱れも肌の免疫力を低下させ、毛嚢炎を悪化させる原因のひとつです。睡眠をしっかりととり、肌への刺激を抑えることも大切でしょう。

①肌に汚れをためず清潔に保つ

脱毛後の肌はデリケートな状態になっているため、汗や皮脂が毛穴に詰まると細菌が繁殖しやすくなります。特に、脇やVIO、背中などの部位は汗をかきやすく、毛嚢炎が発生しやすいです。

お風呂では、肌を強くこすらず、優しく洗うことがポイントです。ゴシゴシ洗うと肌のバリア機能が低下し、かえって毛嚢炎ができやすくなってしまいます。低刺激のボディソープを使い、ぬるめのお湯で丁寧に洗い流すことが大切です。

また、汗をかいたあとはできるだけ早めにシャワーを浴びるか、清潔なタオルで優しく拭き取るようにしましょう。汗が乾くと皮脂と混ざり、毛穴を詰まらせる原因になります。

②スキンケアで肌を保湿する

脱毛後の肌は乾燥しやすくなっています。乾燥すると肌のバリア機能が低下し、細菌が侵入しやすい状態になります。そのため、毛嚢炎を予防するためには、しっかりと保湿を行うことが重要です。

保湿には、低刺激の化粧水や乳液を使うのがおすすめです。特に、ヒゲ脱毛後のあご周りやVIO脱毛後のデリケートな部分は乾燥しやすいため、こまめに保湿を行いましょう。

また、保湿をすることで肌のキメが整い、脱毛後の赤みやブツブツを抑える効果も期待できます。化粧水をつけた後は、乳液やクリームでしっかりとフタをすることで、水分を閉じ込めることができます。

③しっかり睡眠をとり健康的な生活をする

睡眠不足が続くと、肌の免疫力が低下し、毛嚢炎ができやすくなります。特に、夜更かしをしたり、ストレスが溜まっていると、肌の回復が遅くなり、炎症が長引く原因になります。

質の良い睡眠をとるためには、寝る前のスマホやパソコンの使用を控え、リラックスした状態で眠ることが大切です。また、バランスの良い食事を心がけることも、肌の健康を保つために欠かせません。

特に、ビタミンやミネラルを積極的に摂ることで、肌の再生を促し、毛嚢炎の予防につながります。緑黄色野菜や魚、ナッツ類などを食事に取り入れると良いでしょう。

④肌に刺激を与えないように過ごす

脱毛後の肌は敏感になっているため、できるだけ刺激を避けることが大切です。例えば、脱毛直後にタイトな服を着ると、摩擦によって肌がこすれ、毛嚢炎ができやすくなります。特にVIO脱毛後は、締め付けの少ない下着を選ぶと肌への負担を減らせます。

また、毛嚢炎ができた部分を無意識に触ったり、掻いたりするのも避けましょう。指には細菌がついているため、患部を刺激すると炎症が悪化することがあります。

脱毛後のスキンケアや生活習慣を見直すことで、毛嚢炎のリスクを大幅に減らせます。予防をしっかりと行い、脱毛後の肌を健康に保ちましょう。

脱毛のあと毛嚢炎になってしまった!早く治す方法は?

脱毛後に毛嚢炎ができてしまった場合、できるだけ早く治すためには適切なケアが必要です。軽度の毛嚢炎であれば、清潔な状態を保つことで1〜2週間ほどで自然に治ることが多いですが、間違った対処をすると炎症が悪化し、治るまでの期間が長引くことがあります。

特に、膿を持ってしまった毛嚢炎は、無理に膿を出すと悪化するリスクが高くなります。適切なスキンケアや食生活の改善を行い、早めに治すことを心がけましょう。

あまり患部を触らない

毛嚢炎ができると、かゆいと感じたり、気になって触ってしまうことがあります。しかし、指には細菌が付着しているため、患部を何度も触ると炎症が悪化する可能性があります。特に、ヒゲ脱毛後のあご周りやVIOなどのデリケートな部位は、手で触れる回数が多くなりがちです。

また、毛嚢炎が膿を持っている場合、自分で膿を出すとさらに細菌が広がり、症状がひどくなることがあります。毛嚢炎ができた部分はできるだけ触らず、自然に治るのを待つのが基本的な対処法です。

ビタミンやミネラルを食事で積極的に摂る

肌の修復を促すためには、食生活も重要なポイントです。ビタミンCやビタミンE、亜鉛などのミネラルを意識的に摂ることで、肌のターンオーバーを促し、炎症の回復を早めることができます。

例えば、ビタミンCはレモンやキウイ、ブロッコリーなどに多く含まれています。ビタミンEはナッツ類やアボカドに豊富です。また、亜鉛は牡蠣や牛肉、ナッツ類に含まれており、免疫力を高める効果も期待できます。

食事のバランスが乱れていると、肌の免疫力が低下し、毛嚢炎が治りにくくなることがあります。健康的な食生活を意識し、肌の回復をサポートしましょう。

毛嚢炎がある箇所の施術は避ける

毛嚢炎ができている状態で脱毛施術を受けると、炎症が悪化しやすくなります。特に、レーザー脱毛や光脱毛は肌に熱を加えるため、刺激が強くなり、毛嚢炎がひどくなる原因になります。

毛嚢炎ができた場合は、治るまで脱毛施術を控えるのが賢明です。もし毛嚢炎がなかなか治らない場合は、脱毛を受けたクリニックに相談し、適切な対処法を確認しましょう。

病院でもらった薬は用法用量を守る

毛嚢炎がひどい場合や、自然に治らないときは、皮膚科を受診し、処方薬を使うのが効果的です。病院では、外用薬としてステロイドを含むロコイド軟膏や、抗生物質が配合されたゲンタシン軟膏などが処方されることがあります。

また、炎症が強い場合や毛嚢炎が広範囲に広がっている場合は、内服薬として抗生物質の飲み薬が処方されることもあります。処方された薬は、医師の指示に従い、用法・用量を守って正しく使用することが大切です。

市販薬で自己判断して治療を行うと、かえって悪化することもあります。特に、症状がひどい場合は必ず皮膚科を受診し、適切な治療を受けるようにしましょう。

毛嚢炎は通常1週間~2週間ほどかけて自然治癒していく

毛嚢炎は、軽度であれば特別な治療をしなくても1週間から2週間ほどで自然に治ることがほとんどです。脱毛後の肌は一時的にバリア機能が低下していますが、時間が経つにつれて回復し、炎症も落ち着いていきます。

ただし、毛嚢炎が悪化して化膿したり、痛いと感じるほど炎症がひどくなった場合は、皮膚科で適切な治療を受けることが大切です。また、炎症が繰り返し起こる場合は、脱毛後のスキンケアや生活習慣を見直すことで、予防につながります。

毛嚢炎ができてしまっても、焦らずに適切なケアを続けることで、自然に治ることがほとんどです。肌を清潔に保ち、無理に膿を出すようなことは避けながら、回復を待ちましょう。

無理に毛嚢炎の膿を出す行為は治りを遅くさせる行為

毛嚢炎が膿を持つと、気になって自分で膿を出したくなることがあります。しかし、無理に膿を出すと炎症が広がり、治りが遅くなる原因になります。指や爪には目に見えない細菌が付着しているため、膿を押し出そうとすると、新たな細菌が入り込んでしまうことがあるからです。

また、膿を無理に出すことで、肌に傷がつき、色素沈着やクレーターのような跡が残る可能性もあります。特に、ヒゲ脱毛後のあごや、VIO脱毛後のデリケートな部位は肌が敏感なため、刺激を与えすぎると長引く原因になります。

毛嚢炎が膿を持っている場合は、自然に排出されるのを待つか、炎症がひどい場合は皮膚科で適切な治療を受けることが大切です。外用薬や内服薬を使用することで、炎症を抑えながら安全性高く治すことができます。

髭脱毛のあと毛嚢炎になったらその部分の髭剃りは控えて

髭脱毛後の肌は、レーザーや光の熱によってダメージを受けており、一時的にバリア機能が低下しています。そのため、毛嚢炎が発生しやすく、特にあごや頬、首の周りは影響を受けやすい部位です。

毛嚢炎ができた状態で髭剃りを続けると、カミソリや電動シェーバーの刃が患部を傷つけ、炎症が悪化する可能性があります。特に、膿を持った毛嚢炎に刃が当たると、膿がつぶれて細菌が周囲に広がり、新たな毛嚢炎を引き起こすこともあります。

毛嚢炎ができている場合は、できるだけ髭剃りを控え、患部に刺激を与えないことが大切です。どうしても髭を剃る必要がある場合は、電動シェーバーの中でも肌に優しいタイプを選び、シェービング後はしっかりと保湿を行いましょう。

また、毛嚢炎がひどくなった場合は、皮膚科を受診し、外用薬や内服薬を使用することで炎症を抑えることができます。髭脱毛後は特に肌の状態をチェックしながら、適切なケアを続けることが重要です。

脱毛後に毛嚢炎が治らない場合は脱毛を受けたクリニックや皮膚科を受診する

毛嚢炎は通常1〜2週間ほどで自然に治ることが多いですが、なかなか治らない場合や、症状がひどくなる場合は、早めに医療機関を受診することが大切です。特に、膿が広がっている、しこりのように硬くなっている、強い痛みを伴う場合は、自己判断で放置せず、適切な治療を受けることが重要です。

医療脱毛を行うクリニックは、施術後の肌トラブルに対応していることが多く、毛嚢炎の症状に合わせたケアを提案してもらえます。中には、毛嚢炎が発生した場合に無料で診察や薬の処方をしてくれるところもあるため、脱毛後のアフターケアが充実しているクリニックで施術を受けることも、トラブル時の安心感につながるでしょう。

また、皮膚科では症状に応じて、ステロイドを含む外用薬や、細菌の増殖を抑える抗生物質の内服薬を処方してもらうことができます。市販薬で自己治療をするのは避け、医師の指示に従った治療を行うことが早く治すためのポイントです。

毛嚢炎が治らない場合は、我慢せずに医療機関を受診し、適切な処置を受けましょう。

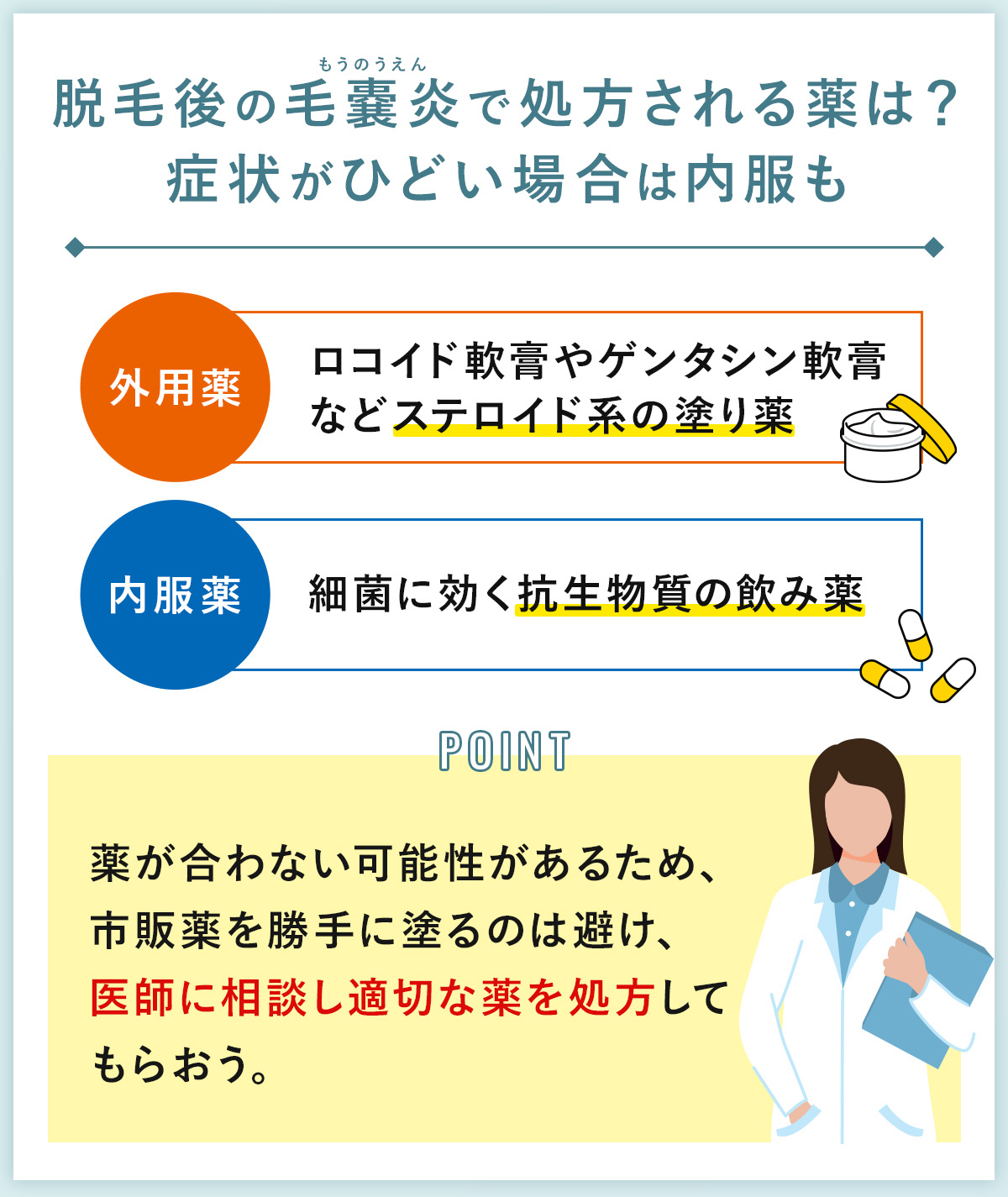

脱毛後の毛嚢炎でよく処方される薬は?症状がひどい場合は内服も

毛嚢炎が軽度の場合は、自然に治ることが多いですが、炎症がひどい場合や治らない場合は、病院で処方される薬を使用することが効果的です。

毛嚢炎の治療には、外用薬(塗り薬)と内服薬(飲み薬)があり、症状の程度に応じて医師が適切なものを処方します。

特に、膿を持っている、痛みが強い、範囲が広がっている場合は、抗生物質の服用が必要になることもあります。毛嚢炎が悪化しないように、症状に合った治療を早めに行うことが大切です。

【外用薬】ロコイド軟膏やゲンタシン軟膏などステロイド系の塗り薬

軽度の毛嚢炎には、外用薬(塗り薬)が処方されることが一般的です。炎症を抑えるために、ステロイドが配合されたロコイド軟膏や、抗生物質が含まれるゲンタシン軟膏などがよく使われます。

ロコイド軟膏は、ステロイドの中でも比較的弱めの作用を持ち、炎症を抑える効果があります。ただし、長期間の使用は肌への負担になるため、医師の指示に従って適切に使うことが大切です。

ゲンタシン軟膏は、細菌の増殖を抑える抗生物質を含んだ塗り薬です。毛嚢炎が化膿している場合に処方されることがあり、炎症を鎮めるのに効果的です。

外用薬は、患部を清潔にしたうえで、適量を塗ることがポイントです。誤った使用を避け、医師の指示に従って使用しましょう。

【内服薬】細菌に効く抗生物質の飲み薬

毛嚢炎の症状がひどい場合や、広範囲に炎症が広がっている場合は、抗生物質の内服薬が処方されることがあります。飲み薬は、体内から細菌の増殖を抑える効果があり、短期間で症状を改善するのに役立ちます。

代表的な抗生物質として、クラリスロマイシンやセフェム系抗生物質などが処方されることが多いです。これらの内服薬を服用することで、毛嚢炎の原因となる細菌を抑え、炎症を和らげることができます。

ただし、抗生物質は自己判断で途中でやめると、細菌が耐性を持つリスクがあるため、医師の指示に従い、処方された期間しっかりと飲み切ることが重要です。

薬が合わない可能性があるため市販薬を勝手に塗るのは避けた方がいい

毛嚢炎ができたとき、市販薬を自己判断で使用する人もいますが、薬が肌に合わず、かえって悪化することがあります。特に、ステロイドが強すぎるものや、適切な抗生物質が含まれていない薬を使用すると、十分な効果が得られないことがあります。

市販薬を使う前に、まずは医師に相談し、適切な薬を処方してもらうのが安心です。毛嚢炎の症状が長引く場合は、自己判断せずに皮膚科を受診し、早めに適切な治療を受けることをおすすめします。

脱毛後の毛嚢炎に関するよくある質問

- Q1. 脱毛後、毛嚢炎になるのは何日後ですか?

-

毛嚢炎は、脱毛後すぐに発生するわけではなく、通常2〜3日後から症状が現れることが多いです。これは、施術によって毛穴が一時的に刺激を受け、そこに細菌が侵入して炎症を起こすまでに時間がかかるためです。

また、体質や肌の状態によっても発症のタイミングは異なります。免疫力が低下していたり、スキンケアが不十分だったりすると、毛嚢炎が発生しやすくなるため、脱毛後はしっかりとケアを行うことが大切です。

- Q2. 脱毛後にできる白いぷつぷつは何ですか?

-

脱毛後に白いぷつぷつができることがありますが、これは毛嚢炎とは異なる場合があります。白いぷつぷつの正体は、「埋没毛」や「毛包炎」の可能性が高いです。

埋没毛とは、脱毛後に毛が皮膚の下に埋もれてしまう現象です。一方、毛包炎は毛嚢炎と同じように毛穴に炎症が起こるものの、軽度であり、通常は赤みや痛みを伴わないことが特徴です。

白いぷつぷつが痛みを伴う場合や、膿を持っている場合は毛嚢炎の可能性があるため、無理に潰さず、症状が悪化するようなら皮膚科で相談するのがよいでしょう。

まとめ|脱毛後は肌を清潔に保って毛嚢炎を予防しよう!

脱毛後の肌は敏感になり、毛嚢炎が発生しやすくなります。予防のためには、肌を清潔に保ち、適度な保湿を行うことが大切です。特に汗や皮脂が多い部位は、細菌が繁殖しやすいため、優しく洗浄し、刺激を避けるケアを心がけましょう。

毛嚢炎ができた場合は、無理に膿を出さず、症状がひどいときは皮膚科や脱毛クリニックで適切な治療を受けることが重要です。外用薬や内服薬を正しく使用することで、早く治すことができます。

また、生活習慣の改善も毛嚢炎の予防につながります。十分な睡眠と栄養バランスの取れた食事を意識し、健康的な肌を維持しましょう。適切なケアで、脱毛後もきれいな肌を保つことができますよ。